Manualium libri

Ex libro I

Idem lib. I. Manual. Durch den Geschäftsbesorger erwerben wir nicht immer Klagen, sondern behalten [sie], wie wenn er den Beklagten innerhalb der gesetzlichen Zeit belangen, oder wenn er verhindern sollte, dass ein neues Werk entstehe, so dass wir ein analoges Interdict: Was durch Gewalt oder heimlich haben; denn auch hier erhält er uns das frühere Recht.

Paul. lib. I. Manual. Ein Vertreter kann auch bestellt werden zur Verbietung eines neuen Werkes und um Stipulationen [Sicherheiten] einzugehen, wie wegen Legaten, wegen eines zu befürchtenden Schadens, dass das Erkannte geleistet werde, obgleich einem Sclaven der Stadt vielmehr Sicherheit gegeben werden muss; aber wenn auch dem Vertreter Sicherheit gegeben worden sein sollte, so wird eine analoge Klage dem Verwalter der Stadtangelegenheiten gegeben werden.

Idem lib. I. Manual. Wenn ein Sclav, an dem der Niessbrauch einem Andern gehört, vom Eigenheitsherrn dem Niessbraucher an Schädens Statt ausgeliefert wird, so wird [der Niessbraucher] dadurch, dass durch die Erwerbung der Eigenheit die Dienstbarkeit mit derselben vereinigt wird, [von aller Verbindlichkeit gegen den bisherigen Eigenheitsherrn] frei11S. Glück I. p. 355. n. 82..

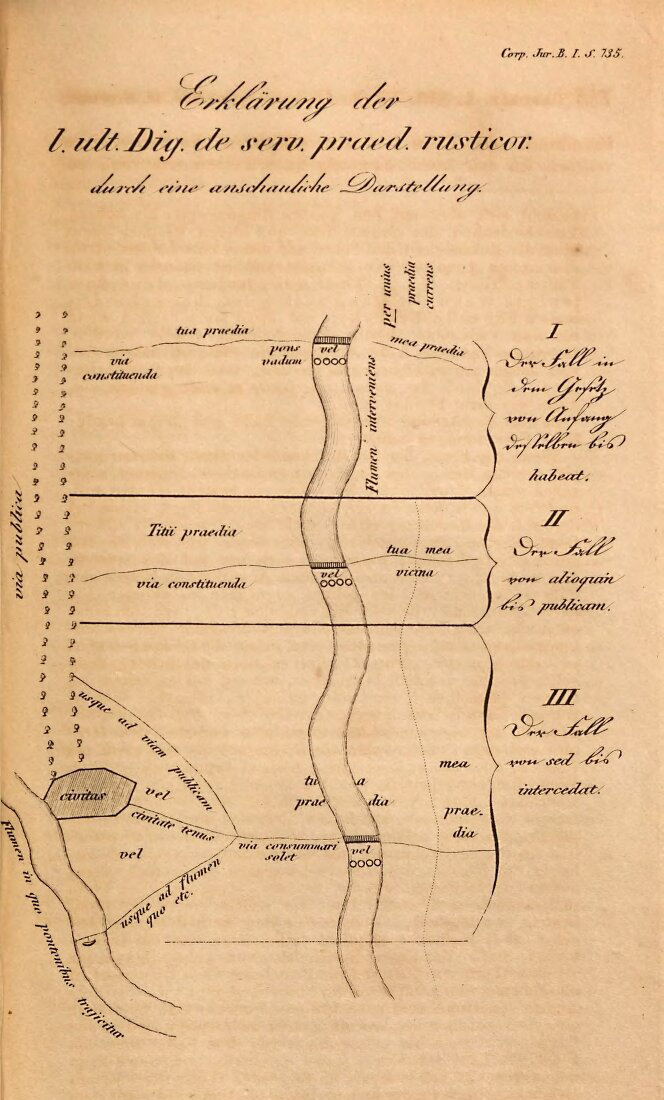

Idem lib. I. Manual. Wenn ein Fluss dazwischen liegt, so kann ein Fahrweg bestellt werden, wenn man entweder an einer seichten Stelle durchgehen kann, oder eine Brücke hat; nicht aber, wenn auf Fähren übergesetzt wird. Dies ist so, wenn der Fluss längs22Es ist sonderbar, dass die Ausleger, welche sich oft mit Stellen von weit geringerer Wichtigkeit weitläuftiger, als nöthig ist, beschäftigen, das obstehende Gesetz, welches noch dazu von hohem praktischen Interesse ist, auffallend vernachlässigt haben. Ich kenne zwar, weil mir bisher nicht gelungen ist, diese Bücher zu erlangen, die Erklärung des Duarenus (Commentar. ad h. 1. oper. p. 199), Pothiers (Pand. Just. tit. de serv. X. n. 8. p. 255.) und Anton Fabers (Rational. ad Pand. h. l.) nicht, dem zu Folge aber, was Glück (X. 33. n. 69.), Voet (Commentar. ad h. l. n. 9.) und Hugo Donellus (Tom. VI. p. 254. Ed. König et Bucher), denen die Meinungen jener theils bekannt waren, und die theils sich selbst darauf beziehen, (mit Ausnahme Donells) über das obstehende Gesetz sagen, welches ungewöhnliche Schwierigkeiten für die, von der Erklärung abhängige, Uebersetzung darbietet, ist dasselbe wirklich stiefmütterlich behandelt worden.Voet begnügt sich damit, mit Bezug auf l. 18. h. t. zu sagen, Paulus habe hier seine, im letztern Gesetz ausgesprochene, Ansicht geändert; in den nach haec ita etc. aufgestellten beiden Fällen finde Uebergang auf Fähren daher nunmehr Statt. Glück stellt als Regel auf: wo der Uebergang über einen dazwischenliegenden Fluss auf Brücken oder durch eine Wasserfuhrt geschehen könne, hindere jener die Dienstbarkeit des Fusssteigs u. s. w. nicht, und bezieht sich auf die l. 36., die er wörtlich, jedoch nur bis trajiciatur, anführt. Von allem übrigen schweigt er. Nun ist zwar die von ihm aufgestellte Regel ganz richtig, allein ist die Erklärung des Gesetzes so gut wie keine. — Wir brauchen uns nur noch mit der Glosse und des gelehrten Hugo Donell Erklärung zu beschäftigen. Was die erste betrifft, so stellt sie zwei Ansichten auf, für deren keine sie sich entscheidet, sondern nach beiden eine doppelte durchgehende Erklärung gibt und dem Leser nun die Wahl lässt, wobei man übrigens, wenn man beide gelesen hat, ziemlich so klug wie vorher ist; sie findet den Uebergang auf Fähren unter Bedingungen, die sie nach ihrer Ansicht im Gesetz zu finden glaubt, zulässig, und bezieht daher das haec ita etc. auf diversum etc. — Der ehrwürdige Hugo Donell gibt, meinem Dafürhalten zu Folge, in §. 12. I. l. die ganz richtige Erklärung, nämlich: dass ein zwischen dem berechtigten Grundstück, und dem Punct, bis wohin ein diesem zuständiger Fusssteig u. s. w. führen soll, strömender öffentlicher Fluss diese Dienstbarkeit in ihrer Bestellung und Ausübung hindert, wenn über den Fluss keine Brücke, oder durch denselben keine Fuhrt, sondern eine Fähre fährt. Allein in dem folgenden §. 13. macht er hiervon die Ausnahme, dass in den nach alioquin etc. im Gesetz angeführten beiden Fällen, auch Uebergang auf Fähren Statt finden dürfe, und dieser die Dienstbarkeit nicht hindere, aus dem Grunde, weil via una vorhanden wäre und l. 18. h. t. dies zulässig fände. Hierin kann ich diesem grossen Gelehrten nicht beistimmen, sondern meine Ansicht über das fragliche Gesetz ist folgende.Dasselbe stellt als Regel ohne Ausnahme auf, Uebergang über einen den Fusssteig u. s. w. durchschneidenden Fluss auf Fähren hindert dessen Bestellung unter allen Umständen; dies sagen die Worte diversum etc. Das folgende haec ita etc. bezieht sich aber auf den ganzen Eingangssatz bis habeat. Verschiedenheit der Grundstücke und deren Besitzer kann über die Zulässigkeit der Fähre gar nichts entscheiden, denn die causa perpetua der Dienstbarkeit ist dadurch in allen Fällen zerrissen, (s. l. 28. Tit. II. dieses Buches — denn dasjenige, wozu die Hand nöthig ist, hat keine immerwährende Ursach); und diese kann, selbst wenn via una vorhanden wäre, dadurch nicht ersetzt werden. Uebrigens kann die l. 18. h. t. auf die Fälle im obigen Gesetz darum gar nicht bezogen werden, weil das Hauptkriterium, die durch das flumen sine ponte et vado gestörte via, darin gar nicht berührt wird.In dem Gesetz sind nun folgende Fälle und darauf bezügliche Verordnungen enthalten.Wenn ein Fluss, der auf Brücken oder durch Fuhrten passirt werden kann, den Raum durchschneidet, welcher zwischen einem Grundstück, dem eine via bestellt werden soll, und dem durch diese zu erreichenden Puncte liegt, so hindert derselbe die Bestellung nicht; wohl aber, wenn die Ueberfahrt auf eine Fähre geschieht. Dies (haec, was sich auf den ganzen Satz bezieht; bezöge es sich nur auf den letzten, diversum etc., so dass also nur eine Ausnahme in Betreff der Fähren gemacht werden sollte, so würde es ohnehin hoc heissen müssen), bezieht sich auf den Fall, wo der Fluss entweder zwischen meinem und dem dienstbar werden sollenden Grundstück, (per unius etc., schon die Glosse erklärt per durch juxta, Donell gibt es noch deutlicher, sollte per etc. den Fall bezeichnen, wo auf beiden Seiten des Flusses demselben Eigenthümer gehörige, dienstbar werden sollende Grundstücke liegen, so wäre dieser Fall doppelt behandelt, indem er am Schluss folgt) oder zwischen dem letztern und dem Punct, wohin via führen soll, — also etwa via publica, oder ein anderes mir gehöriges Grundstück — liegt. Wenn hingegen jenseits des Flusses und zwischen dem beabsichtigten Punct, wohin via führen soll, ein Grundstück eines andern Eigenthümers, als dessen, dem das diesseitige an das meine grenzende gehört, liegt, so muss mir derselbe natürlich über sein Grundstück die via besonders gestatten; gehören die jenseits des Flusses belegenen Grundstücke demselben Eigenthümer, wie die diesseits, zwischen dem Fluss und denjenigen Grundstücken, für welche die Dienstbarkeit bestellt werden soll, (num etsi tu etc.) so findet ganz dasselbe, d. h. rechtliche Möglichkeit der Bestellung der Dienstbarkeit Statt. Das Gesetz spricht also von Anfang herein bis zu dem Worte currat von der Bestellung einer Dienstbarkeit des Fahrweges u.s.w., wenn ein Fluss überhaupt zwischen dem Anfang jenes und dem beabsichtigten Punct strömt, besonders aber da vorhanden ist, wo via anhebt oder endigt, und in den folgenden Worten bis zum Schluss von dem Fall, wenn ein Fluss den Lauf des Weges selbst durchschneidet. Auch kann man sagen, die von alioquin an folgenden Worte des Gesetzes stehen eigentlich in gar keinem Hauptzusammenhang mit dem ersten Anfangssatz, sondern sind ein Zusatz über die Art und Weise der Bestellung der Dienstbarkeit, interveniente flumine in den beiden besondern in ihnen enthaltenen Fällen, und sollen die Möglichkeit und die unitas servitutis, ungeachtet (quamvis etc.) der interventio fluminis, auf jede mögliche Weise der natürlichen Lage nach, im Allgemeinen bezeichnen. Eine Annahme, die servitus flumine interveniente, quod pontonibus trajicitur, auch nur in irgend einem Fall zulässig zu finden, kann also nicht nur an sich aus dem Gesetz nicht gefolgert werden, (denn da, wo in der zweiten Hälfte des Gesetzes das flumen quod pontonibus trajicitur erwähnt wird, soll dies nur als ein Beispiel dienen, weshalb via bestellt zu werden pflegt, und dieses zweite flumen ist ein anderes, als welches bei Bestellung der Dienstbarkeit in Betracht fällt), sondern es wäre auch höchst inconsequent, derselben in den beiden Fällen, welche von alioquin an enthalten sind, Platz geben zu wollen, indem kein einziger vernünftigrechtlicher Grund denkbar sein kann, der dies schliessen liesse, (denn direct sagt das Gesetz ohnehin nichts) und der Umstand, dass verschiedene Personen Besitzer der an den Fluss stossenden, dienen sollenden Grundstücke sind, ganz unmöglich bewirken kann, dass nun auch der Umstand, dass der Fluss mit Fähren befahren wird, der Bestellung der Dienstbarkeit nicht mehr im Wege stehe. Welcher Zusammenhang wäre hier zwischen Ursache und Wirkung! — Der leichtern Einsicht wegen ist beiliegende Zeichnung entworfen, welche die Fälle des Gesetzes veranschaulicht. der Grundstücke des einen [Besitzers] fliesst; wenn aber deine Grundstücke an die meinigen grenzen, hierauf ein Fluss kommt, darnach die Grundstücke des Titius und dann eine öffentliche Strasse, zu welcher ich mir einen Fusssteig zu erwerben wünsche, so musst du mir den Weg bis an den Fluss und nachher Titius denselben bis an die öffentliche Strasse zugestehen. Wird aber dasselbe Rechtens sein, wenn du auch Eigenthümer derjenigen Grundstücke bist, die jenseits des Flusses bis an die öffentliche Strasse liegen, weil der Weg entweder bis zu einer Stadt oder einer öffentlichen Strasse, oder an einen Fluss, wo mit einer Fähre übergesetzt wird, oder bis an ein anderes demselben Eigenthümer gehöriges Grundstück fortgeführt zu werden pflegt? Wenn dies der Fall ist, so wird nicht angenommen, als werde die Dienstbarkeit unterbrochen, wenn gleich zwischen den Grundstücken desselben Eigenthümers ein öffentlicher Fluss liegt.

Paul. lib. I. Manual. Man hat als Regel angenommen, dass mehrere Eigenthümer, auch wenn sie nicht zu gleicher Zeit ihre Erklärung abgeben, Dienstbarkeiten auferlegen oder erwerben können, jedoch so, dass durch die Handlung des letzten erst die frühern bestätigt werden, und in Folge dessen es ganz ebenso ist, wie wenn alle sie zu gleicher Zeit abgetreten hätten. Wenn daher derjenige, welcher sich zuerst erklärt hat, gestorben ist, oder auf eine andere Art und Weise seinen Antheil veräussert hat, und nachher erst der Mitgenosse eingewilligt hat, so ist die Handlung ungültig; denn wenn der letzte einwilligt, so wird die Dienstbarkeit nicht als rückwärts erworben angesehen, sondern die Einwilligung Aller wird erst dann als geschehen angenommen, wenn der letzte einwilligt. Es bleibt also hier die Sache so lange obschwebend, bis der neue Mitgenosse einwilligt. Ganz dasselbe tritt dann ein, wenn [eine Dienstbarkeit] einem von den Miteigenthümern abgetreten wird, und nachher in der Person eines Mitgenossen sich etwas von der Art ereignet. Wenn daher umgekehrt auch einem, der noch nicht eingewilligt hat, etwas der Art widerfährt, so müssen Alle von neuem einwilligen. Denn es findet nur in Ansehung der Zeit eine Nachsicht Statt, worin sie die Dienstbarkeit bestellen können, so dass dies zu verschiedenen Zeiten geschehen darf, und darum kann nicht einer allein dieselbe zugestehen, oder ihm dieselbe zugestanden werden. Dasselbe findet Statt, wenn der eine [von zwei Miteigenthümern] Dienstbarkeiten unter den Lebendigen abtritt, und der andere sie vermacht. Denn wenn alle Miteigenthümer dieselben vermachen und deren Erbschaft gleichmässig angetreten wird, so kann man sagen, dass das Vermächtniss gültig sei; wenn aber zu verschiedenen Zeiten, so wird das Vermächtniss vergebens gefällig, denn man hat nicht auch angenommen, dass die Einwilligung der Gestorbenen, sowie die der Lebenden, obschwebend bleiben könne.

Ad Dig. 17,2,83Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts, 7. Aufl. 1891, Bd. I, § 142, Note 4.Paul. lib. I. Manual. Es ist zu untersuchen, ob ein auf der Grenze33Zwischen zwei Grundstücken. gewachsener Baum, und so auch ein Stein, der auf beiden Grundstücken liegt, nachdem jener umgehauen oder dieser gehoben ist, auch zu demjenigen Antheile einem Jeden [der Grundbesitzer] gehöre, mit welchem er eines Jeden Grundstück berührte; oder ob, sowie wenn zwei Massen, die zwei Herren gehören, zusammengeschmolzen werden, die ganze Masse gemeinschaftlich wird, so auch der Baum eben dadurch, dass er vom Boden getrennt wird und eine selbstständige, in Einem Körper bestehende Substanz bildet, um so mehr ohne Theilung gemeinschaftlich sei, als jene Masse? Es ist aber der Natur des Verhältnisses angemessen, dass auch nachher ein Jeder ebensoviel Antheil am Baume und am Steine habe, als er an dem Boden hatte.

Übersetzung nicht erfasst.

Paul. lib. I. Manual. Wenn einem Sclaven auf den Todesfall geschenkt worden ist, so bleibt zu untersuchen, auf wessen Tod gesehen werden müsse, damit die Condiction Statt habe: ob auf den des Herrn, oder den des Sclaven? Aber es ist vielmehr auf den Tod Dessen zu sehen, dem geschenkt worden: doch folgt diese Schenkung dem Sclaven, wenn er nach dem Tode [des Schenkers] vor der Testamentseröffnung freigelassen wird, nicht.

Paul. lib. I. Manual. Ein Niessbrauch kann ohne eine Person, welcher er zusteht, nicht bestehen, und deshalb stipulirt ein Erbschaftssclave ungültig den Niessbrauch. Vermacht aber kann ihm der Niessbrauch allerdings werden, weil der Anfall desselben nicht sogleich eintritt, wohingegen eine unbedingte Stipulation nicht aufgeschoben werden kann. Wie aber dann, wenn er unter einer Bedingung stipulirt hat? Auch in diesem Falle gilt die Stipulation nicht, weil eine Stipulation sogleich ihre Rechtskraft erhält, wenn auch die Klage daraus aufgeschoben bleibt.

Ex libro II

Übersetzung nicht erfasst.

Übersetzung nicht erfasst.

Übersetzung nicht erfasst.

Ad Dig. 41,1,62Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts, 7. Aufl. 1891, Bd. III, § 528, Note 7.Paul. lib. II. Manual. Manches, was allein nicht veräussert werden kann, geht durch die Gesammtheit auf den Erben über, wie ein Mitgiftslandgut, und ein solcher Gegenstand, woran Jemand keinen Verkehr hat; denn wenn ihm derselbe auch nicht vermacht werden kann, so wird doch der eingesetzte Erbe dessen Eigenthümer.

Idem lib. II. Manual. Wenn ich in dem Glauben, dir zu schulden, übergebe, so erfolgt nur dann die Ersitzung, wenn du auch glaubst, dass du es zu fodern habest. Was Anderes ist es, wenn ich glaube, dir auf den Grund eines Kaufes zu haften, und dir deshalb übergebe; denn wenn hier kein Kauf55Man kann hier auch actio statt emtio behalten, und dann ist bei actio zu verstehen: weil natürlich dann keine b. f. accipiendi, vorhanden ist; so erkläre ich das actio, was Cujac. ad Ulp. XXII. in auctio verwandeln will: man braucht aber nicht, wie Unterholzner Thl. I. S. 361. Anm. 365. will, nur so zu interpretiren, es müsse eine klagbare Foderung wirklich vorhanden sein, sondern man verstehe actio geradezu als „Klage,“ indem doch der Kläger bon. fid. für sich zu haben, präsumirt werden muss, und nicht, dass er calumniator sei. vorangeht, hat die Ersitzung [von Seiten des Andern] als Käufer nicht statt. Der Grund des Unterschiedes beruhet darin, dass bei andern Gründen [für die Uebergabe] auf die Zeit der Entrichtung Rücksicht genommen wird, und es einerlei ist, ob, wenn ich stipulire, ich weiss, dass der Gegenstand einem Andern gehöre, oder nicht; es genügt, dass ich glaube, er sei dir66Jens. l. l. p. 452. will das meum der Flor. damit retten, dass esse = fieri sei. gehörig, wenn du ihn entrichtest. Beim Kauf aber wird sowohl die Zeit des Contractsabschlusses als die der Entrichtung berücksichtigt, und wer nicht kauft, kann nicht als Käufer ersitzen, noch als gezahlt, sowie bei den übrigen Contracten77Unterholzner Thl. I. S. 381. meint, der Grund sei nicht genügend, und könne auf sich beruhen; auch Donell. Comm. V. 17. §. 12. löse nicht befriedigend; mir scheint aber dessen Erklärung doch immer noch bei weitem die beste: quod in ceteris contractibus, in quibus ex altera tantum parte obligatio est, intervenit tantum factum et consilium debitoris ad rei praestationem, dum de re praestanda solus spondet, creditor autem nihil facit, quo invitet debitorem ad rem alienam deducendam in possessionem — at in emtione non solus venditor ad venditionem rei alienae se movet, sed etiam emtor hanc facto suo maxime provocat, dum et ipse negotiatur, et rei precium dicat. Quod si facit, cum rem alienam esse sciret, negari non potest, quin non bona fide id faciat..

Paul. lib. II. Manual. Auch ein Enterbter oder Einer, der die väterliche Erbschaft ausgeschlagen hat, ist selbst aus seinem eignen Contracte nur in soviel, als er leisten kann, zu verurtheilen88Vergl. fr. 2. quod cum eo qui in al. pot. (XIV, 5.). Es fragt sich aber, in wiefern er als fähig zum Leisten betrachtet werden muss: ob nach Abzug aller Schulden, wie Der, welcher aus einer Schenkung belangt wird99Vergl. fr. 19. §. 1. h. t., oder wie der Ehemann und der Freilasser, ohne Abzug der Schulden? Und es ist unbezweifelten Rechtens, dass ihm in gleichem Verhältnisse mit dem Ehemann und Freilasser abgenommen werden müsse; denn dem Schenker muss man in grösserm Maasse zu Hilfe kommen, als Dem, der eine wahre Schuld zu bezahlen angehalten wird;

Paul. lib. II. Manual. Wer böslich seinen eigenen Bankrott (ut bona ejus venirent) herbeigeführt hat, der ist aufs Ganze gehalten1010S. Zimmern. Gesch. des Röm. Pr. R. Th. III. §. 78. n. 22. S. 248.. 1Wenn Jemand einen der Erhaltung der Sache wegen in deren Besitz eingesetzten1111Vergl. fr. 1. §. 1. ut. in possess. (XXXVI, 4.) fr. 1. §. 2, re vis fiat ei (XLIII, 4.) Gläubiger nicht zulässt, und nun der Verkäufer1212Wer damit gemeint sei, wird für dunkel gehalten. Vergl. Cujac. Obs. l. XII, obs. 23. Vermuthlich ein anderer Gläubiger, der sich schon früher in Besitz der Sache gesetzt hat und sie nun zu seiner Befriedigung verkauft, ohne den vom Prätor immittirten Mitgläubiger zum Mitbesitz und Mitverkauf gelassen zu haben. Vgl. fr. 1. pr. ne vis fiat ei. 43. 4. fr. 14. pr. quib. ex caus. in poss. 42. 4. Die von Cujacius a. a. O. erwähnten Emendationen scheinen also unnöthig. den Gläubiger1313Den vom Prätor in den Besitz eingewiesenen, aber nicht dazu gelassenen. voll befriedigt, so fragt sichs, ob der Schuldner dadurch befreit werde? Und ich halte für ungerecht, nochmals erlangen zu wollen, was man schon empfangen hat.

Paul. lib. II. Manual. Demjenigen, welcher sich auf meinen Auftrag nach meinem Tode Etwas stipulirt hat, wird es richtig gezahlt, weil dies die Bestimmung der Verbindlichkeit ist1414Vgl. l. 106. h. t. Die Bemerkung von Smallenburg l. l. p. 129., dass hier eine Spur des alten adstipulator vorliege (vgl. Gaj. III. 100. 110. sq. u. 117.), ist wohl richtig.. Wenn ich aber meinem Schuldner geheissen habe, nach meinem Tode Jemandem zu zahlen, so wird demselben nicht richtig gezahlt1515Ei autem, cui jussi debitorem meum post mortem meam solvere, non recte solvitur etc. Cujac. Observatt. I. c. 38. versetzt die Worte: p. mort. m. vor solvitur. Ueber die Gründe dafür s. namentlich v. Glück XV. S. 339., über die Gegengründe Wieling. Lectt. jur. civ. II. 11. §. 5., weil der Auftrag durch den Tod aufgehoben wird.

Idem lib. II. Manual. Wer dabei betheiligt ist, dass eine Entwendung nicht geschehe, der hat die Diebstahlsklage, wenn er die Sache mit Bewilligung des Eigenthümers innehatte, wie z. B. der Pächter. Wer aber nur nach seinem eigenen Willen Geschäfte führt, oder als Protutor, hat so wenig, wie der Vormund oder Curator wegen einer durch sein Verschulden gestohlenen Sache die Diebstahlsklage. Ingleichen Derjenige, dem auf den Grund einer Stipulation oder eines Testaments ein Sclave entrichtet werden muss, wenn er gleich ein Interesse hat; auch nicht der Bürge eines Pächters.

Idem lib. II. Manual. In Folge jenes Theiles des Edicts: denn wer sein Erbe sein muss1616S. l. 1. u. 4. D. unde legit. 38. 7. u. l. un. §. 2. D. ut. ex legib. senat. etc. 38. 14., wird den Erben des Erben der Nachlassbesitz nicht angetragen. 1Ebenso wird bei einer Substitution mit diesen Worten: wer nur immer mein Erbe sein wird, nur der nächste Erbe bezeichnet, ja nicht nur der nächste, sondern auch der eingesetzte.