De aqua cottidiana et aestiva

(Vom täglichen Wasser und dem Sommerwasser.)

1Ulp. lib. LXX. ad Ed. Der Prätor sagt: Wie du in dem [verflossenen] Jahre das Wasser, um welches es sich handelt, nicht gewaltsam, nicht heimlich und nicht bittweise wider Den und Den geleitet hast, dass du es nicht so leiten mögest, dawider verbiete ich alle Gewaltthätigkeit. 1Dieses Interdict ist ein verbietendes, und zuweilen ein die Wiederherstellung verfügendes, und betrifft das tägliche Wasser. 2Tägliches Wasser heisst nicht [nur]11August. Emend. II. 1. dasjenige, welches täglich geleitet wird, sondern [auch] dasjenige, dessen sich Jemand nach Belieben täglich bedienen kann, obgleich es zuweilen ohne Nutzen ist, es im Winter täglich zu leiten, wenn es auch geleitet werden könnte. 3Man theilt das Wasser in zwei Classen, in tägliches Wasser und in Sommerwasser. Das eine unterscheidet sich vom andern durch den Gebrauch, und nicht durch das Recht. Das tägliche Wasser ist dasjenige, welches in der Regel immerwährend geleitet wird, sowohl zur Sommer- als zur Winterzeit, wenn es auch einmal nicht geleitet worden ist; auch dasjenige wird tägliches Wasser genannt, zu dem die Dienstbarkeit durch Zwischenräume getrennt stattfindet. Sommerwasser aber ist dasjenige, dessen Gebrauch nur im Sommer von Nutzen ist, sowie man diejenigen Kleider Sommerkleider nennt, die Triften Sommertriften, und diejenigen Lager Sommerlager, deren man sich zwar zuweilen auch im Winter, meistentheils aber im Sommer bedient. Meiner Ansicht nach, muss man den Unterschied zwischen Sommer- und täglichem Wasser nach der Absicht des Gebrauchenden und der Beschaffenheit des Orts ab nehmen. Denn wenn das Wasser von der Art ist, dass es immerwährend geleitet werden kann, ich aber dennoch davon nur im Sommer Gebrauch mache, so ist anzunehmen, dass dieses Wasser ein Sommerwasser ist. Ist es umgekehrt ein solches Wasser, welches nur im Sommer geleitet werden kann, so wird es ebenfalls ein Sommerwasser genannt werden, und wenn die örtliche Beschaffenheit von der Art ist, dass sie der Natur nach nur im Sommer Wasser zulässt, so wird es auch richtig ein Sommerwasser genannt werden müssen. 4Wenn es in dem Interdicte heisst: Wie du in dem [verflossenen] Jahre das Wasser geleitet hast, so will das sagen: nicht täglich, sondern in dem Jahre, wenn auch nur an einem Tage, oder in einer Nacht. Das tägliche Wasser ist also dasjenige, welches täglich geleitet werden kann, im Winter wie im Sommer, wenn es auch eine Zeit über nicht geleitet worden ist; Sommerwasser aber dasjenige, welches zwar täglich geleitet werden kann, aber blos im Sommer, und nicht auch im Winter geleitet wird, nicht weil es im Winter nicht stattfinden kann, sondern weil es nicht Sitte ist. 5Es spricht der Prätor aber in diesem Interdicte blos von demjenigen Wasser, welches das ganze Jahr über fliessend ist, denn ein anderes Wasser als dieses kann gar nicht geleitet werden. 6Obwohl wir aber gesagt haben, dass dieses Interdict einzig und allein auf solche Gewässer Anwendung leide, die das ganze Jahr über fliessen, so ist doch zu verstehen, dass es nur diejenigen dieser Gattung bezeichne, welche geleitet werden können. Denn es giebt deren, die, wenn sie gleich das ganze Jahr über fliessend sind, dennoch nicht geleitet werden können, z. B. Brunnenwasser, und solche, die so tief liegen, dass sie gar nicht aus der Oberfläche der Erde heraustreten und also nicht gebraucht werden können; wohl aber kann diesen Gewässern, die nicht geleitet werden können, die Dienstbarkeit des Wasserschöpfens auferlegt werden. 7Diese Interdicte über das Wasser und die Quellen betreffen nur solche Gewässer, die von einem wirklichen Wasserquell ausgehen, und nirgends andersher; denn an solchen Gewässern kann nach bürgerlichem Rechte auch [nur] eine Dienstbarkeit bestellt werden. 8Der Ursprung eines Wassers ist da, woher ein Gewässer entsteht; wenn es aus einem Quell entspringt, so ist es der Quell selbst, wenn aus einem Flusse oder See, die ersten Abzugsgerinne, oder der Anfang der Gräben, durch welche die Wässer aus dem Flusse oder See in den ersten Hauptkanal geführt werden. Wenn ein Wasser aus Feuchtigkeiten in der Erde zusammenfliessend nach einem Orte zuerst seine Richtung nimmt und da zu Tage ausfliesst, so nennt man das den Ursprung des Wassers, wo es zuerst hervorkommt. 9Das Recht an dem Wasser mag bestellt sein, auf welche Weise da wolle, es findet stets dieses Interdict statt. 10Auch aber wenn Jemand auf das Wasser kein Recht hat, jedoch in dem Glauben gestanden hat, ein Recht zu haben, dasselbe zu leiten, so lässt sich, da er nicht in rechtlicher, sondern in thatsächlicher Hinsicht in Irrthum war, behaupten, und so ist es auch bei uns Rechtens, dass er von diesem Interdicte Gebrauch machen könne; denn es genügt, wenn er geglaubt, ein Recht zu haben, dasselbe zu leiten, es weder gewaltsam, noch heimlich, noch bittweise geleitet zu haben. 11Es ist die Frage, ob blos dasjenige Wasser in diesen Interdicten begriffen sei, das zur Bewässerung der Aecker gehört, oder auch jedes andere zu unserm Gebrauch und Vortheil dienende? — Und es ist Rechtens, dass auch das letztere gemeint sei. Es kann daher dieses Interdict auch statthaben, wenn Jemand Wasser in städtische Grundstücke leiten will. 12Ausserdem sagt Labeo, dass, auch wenn die Leitung des Wassers gerade nicht zu einem Landgute gehöre, dessen Leitung Jedem freistehe, das Interdict Anwendung leide. 13Derselbe Labeo sagt auch, dass, wenngleich der Prätor bei diesem Interdicte kalte Gewässer in Gedanken gehabt habe, dieselben Interdicte dennoch auch in Betreff warmer Gewässer nicht verweigert werden können. Denn auch deren Gebrauch sei ein nothwendiger; zuweilen nemlich gewähren die abgekühlten zur Bewässerung der Aecker ihren Dienst; auf der andern Seite sind sie aber in andern Gegenden zur Bewässerung der Aecker noch ganz warm nothwendig, z. B. bei Hierapolis; denn es ist bekannt, dass bei den Hierapolitanern in Asien der Acker mit warmem Wasser gewässert werde. Wenn aber auch das Wasser von der Art ist, dass es zur Bewässerung der Aecker nicht nothwendig ist, so wird doch Niemand daran zweifeln, dass diese Interdicte zur Anwendung kommen werden. 14Dasselbe Interdict hat statt, gleichviel ob ein Wasser innerhalb oder ausserhalb der Stadt sei. 15Es ist jedoch hierbei zu bemerken, dass der Prätor die Leitung des Wassers auf dieselbe Weise anbefohlen habe, wie es in dem [verflossenen] Jahre geleitet worden. Es kann mithin nicht angenommen werden, dass er sie in erweiteter Ausdehnung oder sonst auf andere Weise erlaubt habe. Ist daher das Wasser, welches Jemand leiten will, ein anderes, als dasjenige, welches er in dem Jahre geleitet hat, oder zwar dasselbe, aber er will es durch eine andere Gegend leiten, so darf ihm ungestraft Gewalt entgegengesetzt werden. 16Das sagt Labeo: es gehören alle Theile desjenigen Landgutes, wohin das Wasser geleitet wird, zum Inbegriff der Berechtigung22Eodem numero esse, s. d. Note bei Gothofr. Ueber diese Stelle s. Glück X. S. 54 ff. u. Thibaut Abhandl. I. S. 16 ff. Die Meinung Labeo’s in obiger Stelle ist ungültig.. Hat also etwa der Kläger einen daran grenzenden Acker gekauft, und will nachher von dem Acker, wohin er das Wasser in dem [verflossenen] Jahre geleitet hat, dasselbe Namens des gekauften Landgutes leiten, so glaubt man, werde er sich dieses Interdicts, sowie dessen wegen Fahrweges, dass er, wenn er einmal nach seinem Landgute gegangen, von daher zurückkehren könne33Nemlich über das dienende Landgut., wo er wolle, nur dann rechtlichermaassen bedienen, wenn dem kein Schade geschieht, woher er das Wasser leitet. 17Ingleichen ist die Frage erhoben worden, ob, wenn Jemand ein anderes Wasser damit vermischt habe, als er in dem [verflossenen] Jahre leitete, er ungestraft daran verhindert werden könne? — Es ist hierüber eine Meinung des Ofilius vorhanden, welcher glaubt, dass er allerdings daran verhindert werden könne; da aber, wo er zuerst ein anderes Wasser in den Kanal hineinleitet, sagt er mit Recht, dass ihm das Hinderniss dann auch in Betreff des ganzen Wassers entgegengestellt werden könne. Ich stimme dem Ofilius bei, dass keine Theilung stattfinden könne, weil in Ansehung eines Theiles nicht dergestalt Gewalt entgegengesetzt werden kann, dass sie nicht auf das ganze Wasser von Einfluss sei44Dieser §. ist etwas undeutlich; Gothofred ist deshalb (der einzige, mir bekannte Interpret) so weit gegangen, das zweite Mal, statt Ofilius, Coelius oder Cascellius lesen und so zwei verschiedene Ansichten derselben herausbringen zu wollen, wo dann Ulpian dem Ofilius beistimme; allein dies ist ganz unmöglich. Verständlich wird aber der Inhalt durch die Interpunction, wie ich sie angenommen habe, und nun verstehe ich denselben in extenso so: der Eigenthümer des dienenden Grundstücks kann den des herrschenden abhalten, einen andern Bach in den schon vorhandenen zu leiten; dies würde also an des erstern Ursprung oder in seinem Lauf, bis er jenen erreicht, der Fall sein, er kann aber auch die ganze Wasserleitung da hemmen, wo der neue Kanal mit dem alten zusammentrifft. —. 18Trebatius sagt, wenn eine grössere Anzahl Vieh zur Tränke getrieben wird, als hinzugetrieben werden darf, so darf ungestraft das gesammte Vieh abgehalten werden, weil das mit dem andern Vieh verbundene Vieh, welchem der Antrieb zur Tränke gestattet werden musste, denselben ganz aufhebt. Marcellus aber sagt, dass, wenn Jemand, der das Recht hatte, das Vieh an das Wasser zu treiben, mehr Vieh dahin getrieben habe, nicht mit allem Vieh dahin zu kommen abgehalten werden dürfe; dies ist darum richtig, weil Vieh abgesondert werden kann. 19Aristo glaubt, dass nur Derjenige dieses Interdict habe, der von einem ihm zustehenden Rechte Gebrauch zu machen glaubt, nicht aber Der, welcher weiss, dass er kein Recht dazu habe, und dennoch den Gebrauch übt. 20Derselbe sagt, es könne auch Derjenige von dem Interdicte mit Recht Gebrauch machen, der in dem [verflossenen] Jahre ein Wasser weder gewaltsam, noch heimlich, noch bittweise geleitet, und in demselben Jahre noch einen mit Mängeln behafteten Gebrauch davon gemacht hat (weil dies auf diejenige Zeit bezogen werden kann, zu der der Gebrauch ohne Mangel statthatte), denn es ist [und bleibt] wahr, dass er in diesem Jahre weder gewaltsam, noch heimlich, noch bittweise den Gebrauch geübt habe. 21Es ist die Frage entstanden, ob, wenn Jemand vor einem Jahre das Wasser geleitet habe, nachher in der Folgezeit aber, d. h. binnen einem Jahre, das Wasser von selbst geflossen sei, ohne dass es Jemand geleitet, dieses Interdict statthabe? Severus Valerius berichtet, es sei ihm das Interdict zuständig, als habe er es wirklich geleitet, obwohl er, bei nahe besehen, es eigentlich nicht geleitet hat. 22Es ist ferner die Frage erhoben worden, ob, wenn Jemand in dem Glauben, er habe allemal den dritten Tag das Recht, das Wasser zu leiten, es nur an einem Tage gethan habe, anzunehmen sei, er habe es rechtlicherweise und ohne Verfänglichkeit für den Besitzer [des dienenden Grundstücks] ausgeübt, sodass das Interdict statthabe; denn der Prätor sagt: wie du es in dem [verflossenen] Jahre geleitet hast, d. h. einen Tag um den andern. Allein es ist einerlei, ob die Verpflichtung zu dem Wasser allemal den fünften Tag oder einen Tag um den andern, oder täglich gegen Den vorhanden ist, der von diesem Interdicte Gebrauch machen will; denn da es hinreichend ist, das Wasser an einem einzigen Tage in dem ganzen Jahre geleitet zu haben, so ist es einerlei, wie es der zur Wasserleitung Berechtigte geleitet habe, indem es Dem, der, da er allemal den fünften Tag davon Gebrauch machen durfte55Und in dem Glauben, dazu berechtigt zu sein; denn hierauf kommt es hauptsächlichst an, s. §. 19; der letzte Satz in §. 22 soll sagen, dass der vorhergedachten Regel unbeschadet, dennoch durch dieselbe keine Uebervortheilung möglich sei. „[Hierzu] dennoch nichts hilft,“ heisst soviel, als „dennoch der Gebrauch an einem Tage nicht dazu dient, den Gebrauch als einen Tag um den andern zustehend zu beschützen“ (Leiten dürfen, rechtfertigt der Zusammenhang.), interdicirt, wie wenn er es einen Tag um den andern leiten dürfe, [hierzu] dennoch nichts hilft. 23Ausserdem ist aber zu bemerken, dass, wenn du ein Wasser geleitet hattest, und dein Gegner es verhindert hat, und du nachher mittlerweile das Recht der Wasserleitung verloren hast, der Umstand mit bei der Herausgabe in Betracht komme, dass dir durch dieses Interdict das Entgangene gewährt werde, und das halte ich für wahr. 24Wenn du das Landgut, zu dem du das Wasser leitetest, verkauft und übergeben hast, so ist dir das Interdict nichtsdestoweniger von Nutzen. 25Dasselbe steht mir wider Den zu, der mich an der Leitung des Wassers hindert. Und es ist kein Unterschied, ob Jemand das Eigenthum eines Landgutes hat, oder nicht; er haftet deshalb durch das Interdict; denn es kann ja auch eine Dienstbarkeit, der [ein Hinderniss entgegengesetzt] worden ist66Savigny S. 463. n. (3.) zieht dieses Gesetz als Beweisstelle für den auch oben enthaltenen Satz an, dass das Interdict mit der Zeit persönlich geworden sei; es scheint mir aber auch §. 25. diese Wahrheit zugleich passiv zu beweisen, d. h. dass der Störer auch nicht Grundbesitzer zu sein brauche. Wahrscheinlich hat Savigny dies nur nicht deutlich genug ausgedrückt, oder es nicht für nöthig befunden zu thun., wider Jeden mit der Eigenthumsklage in Anspruch genommen werden77Coepit, hier ist wohl vielmehr prohiberi zu suppliren, als competere mit der Glosse? — Gothofredus findet in diesem §. eine Vergleichung zwischen Interdict und actio confessoria. — Einer Emendation, wie Best l. l. p. 267. fg. will, bedarf das Gesetz aber schwerlich; is ist der vorher Genannte eum, und idcircoque geht auf das prohibere, welches allein hinreichend ist, das Interdict zu begründen.. 26Wenn zwischen zwei zu dem Kanale Mitberechtigten, d. h. Denjenigen, welche ein Wasser durch denselben Kanal leiten, Streit über den Gebrauch des Wassers entsteht, indem Beide den Gebrauch daran für ihnen zuständig behaupten, so steht Beiden ein zweiseitiges Interdict zu. 27Labeo glaubt, es werde durch dieses Interdict Jeder daran verhindert, etwas auf einem fremden Landgute zu unternehmen, zu graben, zu säen, abzuschneiden, Bäume zu beschneiden, zu bauen, wodurch das Wasser, welches er in dem [verflossenen] Jahre durch dein Landgut ohne Fehler [des Besitzes] geleitet hat, verunreinigt, mit schädlichen Stoffen vermischt, verdorben oder schlechter werde; und ebenso, sagt er, dürfe rücksichtlich des Sommerwassers interdicirt werden. 28Wenn Jemand das Zugeständniss macht, dass er kein Wasser mehr solle schöpfen dürfen, so gilt dieses Zugeständniss88S. l. 15. D. de serv.. 29Nachher sagt der Prätor: wie du im vorigen Sommer das Wasser, um welches es sich handelt, weder gewaltsam, noch heimlich, noch bittweise wider Den und Den geleitet hast, dass du es nicht so leiten mögest, dawider verbiete ich alle Gewaltthätigkeit. Den Erben, Käufern und Nachlassbesitzern werde ich das Interdict ertheilen. 30Dieses Interdict wird in Betreff des Sommerwassers ertheilt. 31Da wir gesagt haben, dass das Sommerwasser vom täglichen Wasser etwas verschieden sei, so ist zu bemerken, dass auch zwischen den Interdicten ein Unterschied statttinde; denn wer über tägliches Wasser interdicirt, interdicirt so: wie du es in dem [verflossenen] Jahre geleitet hast, wer hingegen über Sommerwasser, so: wie im vorigen Sommer; und zwar mit Recht, denn wer im Winter keinen Gebrauch davon macht, der kann sich nicht auf den gegenwärtigen Sommer beziehen, sondern auf den vorigen. 32Der Sommer fängt nach der hergebrachten Ansicht der Naturforscher von der Frühlingsnachtgleiche an, und endet mit der Herbstnachtgleiche; so wird der Sommer wie der Winter nach sechs Monaten eingetheilt. 33Der Begriff voriger Sommer wird aus der Gegeneinanderstellung zweier Sommer abgenommen. 34Hieraus folgt, dass, wenn im Sommer interdicirt wird, zuweilen ein Jahr und sechs Monat zurückgerechnet wird; dies geschieht dann, wenn zur Zeit der Frühlingsnachtgleiche das Wasser geleitet und im folgenden Sommer den Tag vor der Herbstnachtgleiche interdicirt worden ist. Wird mithin im Winter interdicirt, so wird diese Berechnung sogar auf einen zweijährigen Zeitraum ausgedehnt werden. 35Hat Jemand nur im Winter ein Wasser zu leiten gepflegt, im Sommer aber nicht, so steht ihm ein analoges Interdict zu. 36Wer in dem gegenwärtigen und nicht im verflossenen Sommer Wasser geleitet hat, hat ein analoges Interdict. 37Der Prätor sagt: Den Erben und Käufern und Nachlassbesitzern werde ich das Interdict ertheilen; diese Worte beziehen sich nicht blos auf Sommerwasser, sondern sind auch auf das tägliche zu beziehen, denn gleichwie die Interdicte über Wegedienstbarkeiten den Rechtsnachfolgern ertheilt werden, und dem Käufer, so glaubte der Prätor auch diese ertheilen zu müssen. 38Der Prätor sagt: Aus welchem Wasserbehälter99Castellum, Rode in Vitruv. l. VIII. 7. IX. 6. übersetzt Wasserschloss. Dem und Dem, von Dem, der daran ein Recht hatte, Wasser zu leiten erlaubt ist, dass er es nicht so leiten möge, wie ihm erlaubt ist, dawider verbiete ich alle Gewaltthätigkeit. Sobald in Bezug auf die Errichtung eines Baues interdicirt worden ist, werde ich Sicherheitsbestellung wegen drohenden Schadens anbefehlen. 39Dieses Interdict ist in Folge der Nothwendigkeit begründet worden; denn da die vorhergedachten Interdicte Diejenigen betreffen, welche Wasser aus einem Wasserspring leiten, entweder in Folge einer auferlegten Dienstbarkeit, oder weil Jemand in dem Glauben steht, dass eine solche auferlegt sei, so erschien es der Billigkeit entsprechend, auch Dem ein Interdict zu ertheilen, der das Wasser aus einem Wasserbehälter leitet, d. h. aus einem Orte, wo sich das öffentliche Wasser sammelt. 40Ein Wasserbehälter verstehe so, wenn es erlaubt worden ist, aus einem Wasserbehälter [Wasser zu leiten]; doch wird das Interdict, auch wenn es aus einem andern Orte herzuleiten erlaubt worden, ertheilt werden müssen. 41Erlaubt wird es aber, das Wasser aus einem Wasserbehälter, oder Kanal, oder irgend einem andern öffentlichen Orte zu leiten. 42Und dies wird vom Kaiser gestattet; weiter hat Niemand das Recht, Wasser zu bewilligen. 43Zuweilen wird es Grundstücken, zuweilen Personen zugestanden. Ist es Grundstücken ertheilt, so erlischt es mit dem Ableben der Personen nicht; allein die Personen ertheilte Erlaubniss geht mit den Personen verloren; und geht daher weder auf einen andern Eigenthümer der Grundstücke, noch auf den Erben, oder sonstigen Rechtsnachfolger über. Demjenigen natürlich, auf den das Eigenthum1010Eines berechtigten Grundstücks. übergeht, steht es leicht, es zu erlangen; denn wenn er nachweisst, dass das Wasser seinen Grundstücken gebühre, und dass es in Dessen Namen geflossen sei, von dem das Eigenthum auf ihn übergegangen ist, so erlangt er zweifelsohne das Recht, das Wasser zu leiten, und es ist dies keine Wohlthat, sondern es wäre eine Ungerechtigkeit, wenn er es nicht erlangt haben sollte. 44Man muss übrigens Dessen eingedenk sein, dass bei diesem Interdicte die ganze Frage mit der Anweisung erledigt wird, denn dieses Interdict bereitet die Sache nicht vor, wie die vorigen, betrifft auch nicht den zeitigen Besitz, sondern [der Betheiligte] erhält entweder das Interdict angewiesen oder nicht, und damit ist das ganze Interdict zu Ende.

2Pompon. lib. XXXII. ad Sabin. Wenn ich zur Tageszeit oder zur Nachtzeit eine Wasserleitung habe, so kann ich dieselbe zu keiner andern Stunde leiten, als zu der, wo ich das Recht dazu habe.

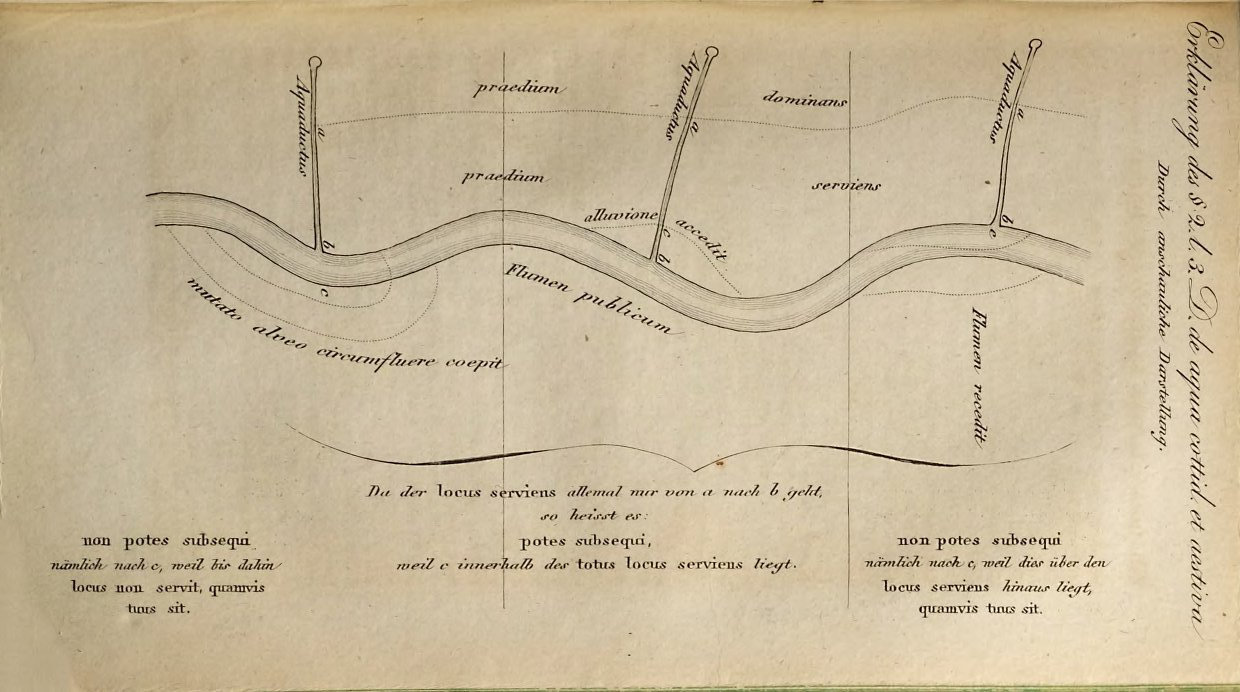

3Idem lib. XXXIV. ad Sabin. Es ist bei uns Rechtens, dass Wasser nicht nur zur Bewässerung, sondern auch des Viehes oder der Annehmlichkeit wegen geleitet werden kann. 1Es können Mehrere aus einem Flusse Wasser leiten, jedoch dergestalt, dass sie ihren Nachbarn keinen Schaden thun, oder, wenn der Fluss schmal ist, auch Dem nicht, der sich am entgegengesetzten Ufer befindet. 2Wenn du Wasser aus einem öffentlichen Flusse geleitet hast und der Fluss zurückgetreten ist, so kannst du dem Flusse nicht folgen, weil diesem Orte keine Dienstbarkeit auferlegt ist, obwohl derselbe mir gehört1111S. Glück X. S. 197. n. 58.. Ist er aber durch Anschwellung ein wenig näher an dein Landgut getreten, so kannst du ihm folgen, weil der ganze Platz der Leitung dienstbar ist; hat er aber, mit Veränderung seines Bettes, einen andern Weg genommen, so kannst du es nicht, weil der in der Mitte liegende Ort nicht dienstbar und somit die Dienstbarkeit unterbrochen ist1212Dieser §. enthält drei verschiedene Fälle, welche, meiner Ansicht davon nach, die Kupfertafel angiebt.. 3Das im Kanale selbst entspringende Wasser profitirt man stillschweigend wider den Andern durch die Wasserleitung. 4Eine Wasserleitung, deren Entstehung Menschengedenken übersteigt, wird für eine rechtlichermaassen bestellte erachtet. 5Wer das Recht des täglichen Wassers hat, kann eine Röhre im Kanale legen, oder sonst etwas Anderes darin machen, sobald er nur dem Eigenthümer nichts an seinem Grund und Boden beschädigt, oder den zu dem Kanale Mitberechtigten den Wasserzufluss nicht verschlechtert. 6Wenn bereits eine Wasserleitung vorhanden ist, so kann mit vollem Rechte [quer] über dieselbe hin ein anderes Wasser durch ein über den Kanal hingebauetes Gerinne1313Pons; der Deutlichkeit wegen habe ich Gerinne übersetzt. geleitet werden, sobald nur dem untern Kanale dadurch kein Schade geschieht.

4Ad Dig. 43,20,4Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts, 7. Aufl. 1891, Bd. II, § 449, Note 1.Julian. lib. XLI. Dig. Ich habe dem Lucius Titius zugestanden, aus einem mir gehörigen Quell Wasser zu leiten. Es entstand die Frage, ob ich dies auch dem Maevius zugestehen dürfe, dass er durch dieselbe Wasserleitung Wasser leiten könne? und wenn du dieses Zugeständniss durch denselben Kanal für zulässig erachten solltest, wie sie davon Gebrauch machen müssen? — Die Antwort lautete: gleichwie ein Fusssteig, eine Uebertrift oder ein Fahrweg Mehreren zugleich oder besonders zugestanden werden kann, so wird auch das Recht der Wasserleitung ganz richtig [ebenso] zugestanden werden; wenn aber Diejenigen, denen das Wasser zugestanden worden ist, sich über den Gebrauch nicht einigen können, so wird es nicht unbillig sein, eine analoge Klage zu ertheilen, sowie die Meisten angenommen haben, dass zwischen Denen, welchen der Niessbrauch [gemeinschaftlich] zusteht, eine analoge Gemeingutstheilungsklage ertheilt werde.

5Idem lib. IV. ex Minicio. Da bekanntermaassen das Wasser nicht blos nach der Zeit, sondern auch nach dem Gemäss eingetheilt werden kann, so kann zu gleicher Zeit der Eine das tägliche Wasser und der Andere das Sommerwasser leiten, sodass im Sommer das Wasser zwischen Beiden getheilt wird, im Winter aber der zum täglichen Wasser Berechtigte dasselbe allein leitet. 1Zwei, die in demselben Kanale das Wasser zu bestimmten Stunden jeder besonders leiteten, einigten sich dahin, das Wasser nach umgekehrten Stunden gebrauchen zu wollen; ich frage, ob sie dadurch, das sie es fernerhin in der für die Dienstbarkeiten bestimmten Zeit so geleitet hätten, dass keiner von Beiden es zu seiner Zeit gebraucht habe, das Gebrauchsrecht verloren hätten? — Er verneinte den Verlust.

6Neratius lib. III. Membran. Als wir über das Interdict wegen des Sommerwassers und des täglichen Wassers Untersuchung anstellten, so hielten wir dafür, zuvörderst feststellen zu müssen, was Sommerwasser sei, in Bezug auf welches ein eigenthümliches auf die Zeit des vorigen Sommers bezügliches Interdict ertheilt zu werden pflegt; d. h. ob Sommerwasser blos in Folge des Rechts, nur im Sommer davon Gebrauch zu machen, so genannt werde, oder in Folge der Meinung und des Vorsatzes Dessen, der den Gebrauch macht, dass er die Absicht gehabt, es im Sommer zu leiten, oder aus der Natur des Wassers selbst, weil es nur im Sommer geleitet werden kann, oder aus dem Nutzen für die Oerter, wohin es geleitet wird? — Man entschied sich nun dahin, dass das Wasser in Folge der beiden Umstände, seiner Natur und des Nutzens für die Oerter, wohin es geleitet werde, eigentlich seine Benennung erhalte, sodass dasselbe, es sei nun seine Natur von der Art, dass es nur im Sommer geleitet werden könne, anch wenn im Winter dergleichen [für den Berechtigten] von Nöthen sei1414Desiderare, s. l. 25. D. de serv. praed. rust., oder es möge seine Natur zu jeder Jahreszeit die Leitung verstatten, wenn der Nutzen der Orte, wohin es geleitet wird, den Gebrauch nur im Sommer erfodere, richtig Sommerwasser genannt werde.

7Paul. lib. V. Sentent. Wenn wegen eines Fahrweges, Fusssteiges, einer Uebertrift oder Wasserleitung Klage erhoben wird1515S. Edmund Merill. de servitutibus in f. (T. O. III. 655.) Eckhard l. l. p. 391., so muss in der Art Sicherheit bestellt werden, dass man, bis man1616Man kann in Vergleich mit der gedachten l. 60. §. ult. usfr. annehmen, dass obiges Gesetz zu Anfang von drei Personen, die concurriren, spricht, nemlich dem Berechtigten als possessor juris, dem actor, und dem Beklagten, d. h. der Eigenthümer des dienenden Grundstücks; oder man versteht den Anfang von der Negatorienklage und den Schluss von der Confessorienklage. Die Uebersetzung passt für beide Fälle, nur dass unter dem „man“ alsdann je nach der einen oder andern Annahme verschiedene Personen zu denken sind. Ich stimme für die letztere Annahme. sein Recht erweislich mache, dem [sich im Quasibesitz Befindenden] im Fahren, Wasserleiten und Gehen kein Hinderniss entgegensetzen wolle. Leugnet Jemand, dass sein Gegner ein Recht zum Fahren und Wasserleiten habe, so wird dieser, ohne zu besorgenden Schaden durch den Verlust der Dienstbarkeit, Sicherheit bestellen müssen, bis zur Erledigung der Frage keinen Gebrauch davon machen zu wollen.